単なる風邪だと思っていても、「いつもより高熱が出て喉が痛い」「食事が飲み込みにくい」といった症状が現れている場合は「扁桃炎(へんとうえん)」かもしれません。

扁桃炎は、喉の奥の左右にある「扁桃」にウイルスや細菌が感染して炎症を起こすことによって発症します。

免疫機能の発達過程にある幼児~学童期のお子さんの発症が多いですが、大人でも過労やストレスなどで免疫力が落ちているときには、発症しやすくなります。治療が遅れると、厄介な合併症を引き起こして入院治療となる場合もあるので、できるだけ早く治療を開始して、しっかり最後まで治療することが大切です。

「高熱で喉の痛みが強い」「食事が飲み込めない」という症状があるときには、お早めに当院までご来院ください。

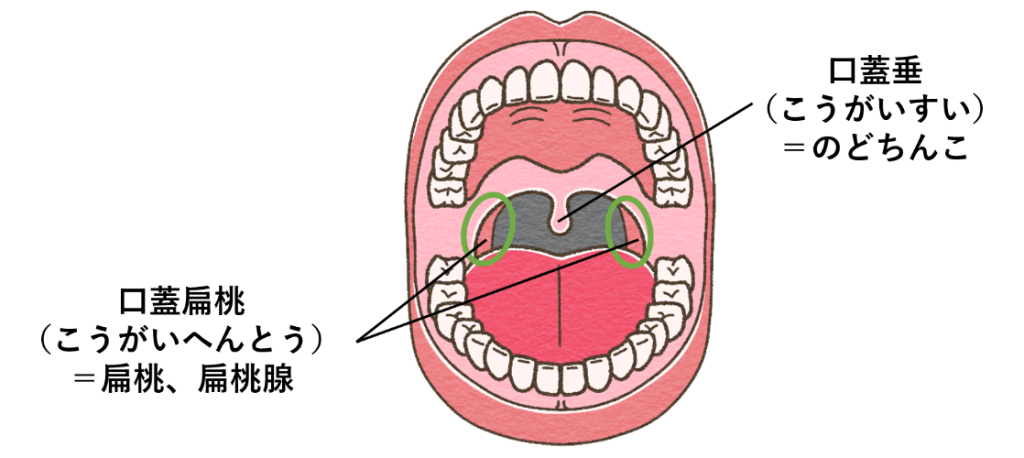

扁桃とは?

扁桃は舌の付け根の左右にあるリンパ組織です。喉の奥の「口蓋垂(こうがいすい)」、いわゆる「のどちんこ」の両脇にあり、形がアーモンドに似ているので、アーモンドの和名「扁桃」から名づけられました。「扁桃腺(へんとうせん)」と呼ばれることもありますが、「口蓋扁桃(こうがいへんとう)」が正式な名前です。

口蓋扁桃の大きさは小学校低学年前後をピークに少しずつ小さくなっていき、大人では喉の粘膜に隠れて分からないぐらいになります。

扁桃の働き

扁桃は、鼻や口から侵入してきたウイルスや細菌などの病原体から身体を守る、免疫機能を持っています。扁桃では免疫細胞が作り出され、体内の他の部位やリンパ節と密接に連携して病原体を攻撃・排除することで、感染の広がりを防いでいます。

扁桃炎の種類

- 急性扁桃炎

名前の通り急に発症します。一般的に扁桃炎と言うと、「急性扁桃炎」を意味します。

さらに、急性扁桃炎を1年に3回~4回以上繰り返す場合は「習慣性扁桃炎」または「反復性扁桃炎」と定義され、子どもの発症が多いです。 - 慢性扁桃炎

扁桃炎を繰り返して、扁桃の炎症が慢性化した状態です。疲れ・睡眠不足などによる抵抗力の低下や、喫煙・飲酒といった喉への刺激が、扁桃炎の慢性化に繋がりやすいです。

また、慢性扁桃炎の一種に、扁桃の免疫学的異常が他の臓器にも影響を与える「扁桃病巣感染症」があります。扁桃病巣感染症では、扁桃自体は無症状か、軽い痛みや違和感がある程度の症状となります。代表的な疾患には、IgA腎症、掌蹠膿疱症(しょうせきのうほうしょう)、胸肋鎖骨過形成症(きょうろくさこつかけいせいしょう)などがあります。

扁桃炎の症状

急性扁桃炎の症状

急性扁桃炎の初期は、咳や喉のイガイガ感、寒気など風邪に似た症状が現れるので、判別しにくい場合があります。しかし、扁桃炎では一般的な風邪と比べて「喉の痛みが強い」「鼻水はほとんど出ない」といった特徴があります。風邪薬を飲んでから2日~3日経っても症状が改善せず、むしろ喉の痛みが悪化している場合には「急性扁桃炎」の可能性があります。

- 喉の痛み・赤み・腫れ

炎症が進行していくにつれ、飲み込むときの痛みが増していきます。

(画像引用)扁桃炎|日本耳鼻咽喉科頭頸部外科学会

https://www.jibika.or.jp/modules/disease/index.php?content_id=22 - 高熱

38℃~40℃くらいの高熱であることが多いです。熱は2~7日程度続きます。 - 倦怠感(だるい感じ)

- 悪寒(おかん)がする

体がゾクゾクする病的な寒気を感じます。 - 食欲不振

※喉の痛みから水分補給が難しくなり、脱水症状を引き起こして重症化することがあります。飲食が難しくなってきたら、お早めにご来院ください。 - 首のリンパ節の腫れ

- 耳の痛み

- 頭痛、関節痛

- 扁桃に白い斑点のような膿が付く

- 舌に真っ赤なブツブツができる(いちご舌)、手足の赤い発疹

※原因が溶連菌の場合

さらに、炎症がひどくなると、以下のような病気に進行する場合があります。炎症の広がり具合によっては命の危険を伴うことがあるので、症状の悪化がみられたら、早めに医療機関を受診しましょう。

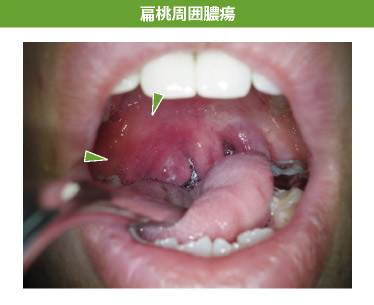

- 扁桃周囲炎・扁桃周囲膿瘍(へんとうしゅういのうよう)

扁桃の炎症が周囲に広がってしまった状態を「扁桃周囲炎」と呼びます。さらに、細菌の増殖が続いて膿が溜まってしまうと、「扁桃周囲膿瘍」となります。どちらもお子さんの発症は少なく、20代30代の男性が多いという傾向があります。炎症の広がりは片側だけにみられることが多く、「水も飲めないほどの激しい痛み」「食事が摂れない」など強い症状があります。また、「こもったような声になる」「喉が異常な腫れる」「急に口臭が生じる」といった症状が現れたり、膿瘍の形成位置によっては、気道(空気の通り道)を圧迫して息苦しくなったりすることもあります。

(画像引用)扁桃周囲膿瘍|日本耳鼻咽喉科頭頸部外科学会

https://www.jibika.or.jp/modules/disease/index.php?content_id=22 - 頸部膿瘍(けいぶのうよう)

扁桃周囲炎が進行して、頭頸部(首)の方まで膿が溜まってしまう病気です。首には太い血管があり、出血や気道狭窄など命の危険を来す恐れがあるため、入院して緊急手術が必要となります。症状の進行が早く、2日~3日であっという間に悪化します。 - 縦隔膿瘍(じゅうかくのうよう)

扁桃周囲炎が悪化して、膿瘍が頸部、さらに縦隔(胸の中心、肺の間にある空間)にまで進行した病気です。縦隔には、心臓、食道、期間、気管支、大動脈・大静脈、胸腺、神経などが含まれます。致死率が高い重症感染症であり、基本治療は切除です。

扁桃に膿ができてしまうと、膿を排出する治療(排膿)が必要となります。

また、扁桃周囲炎は再発しやすい傾向があります。再発を繰り返す場合には、入院して扁桃を摘出する手術(扁桃摘出術)が検討されます。

※外科的治療が必要と判断された場合には、対応病院をご紹介させていただきます。

慢性扁桃炎の症状

慢性扁桃炎は大人に多く、急性扁桃炎と比べて症状は軽い傾向にあります。

喉の痛み、異物感(喉がイガイガする)などの症状が現れます。膿ができると、口臭を伴うことがあります。

扁桃炎の原因

扁桃炎を引き起こす直接の原因は、「細菌やウイルスの感染」です。ただし、外からの侵入だけでなく、扁桃に元から存在している様々な細菌(=常在菌)も原因になります。

免疫力(抵抗力)が低下すると、侵入してきた病原体や常在菌が増殖して炎症し、「扁桃炎」を発症します。

※通常、免疫機能が正常に働いていれば常在菌は優位にならず、感染症の発症は起こりません。

扁桃炎の主な病原体と感染経路

扁桃炎を引き起こす主なウイルス・細菌の種類と感染経路は以下の通りです。

原因となる病原体

- 細菌

溶連菌・ブドウ球菌・インフルエンザ菌・肺炎球菌など - ウイルス

ライノウイルス・アデノウイルス・RSウイルス・EBウイルス・単純ヘルペスウイルスなど

扁桃炎の原因菌の中でも、特に注意したいのが通称「溶連菌」と呼ばれる「A群β溶血性レンサ球菌」です。溶連菌は健康な人の喉や皮膚などにも存在する常在菌のひとつであり、溶連菌感染症は小学校低学年くらいまでのお子さんでよく発症します。しかし、治療が遅れると意識障害・ショック状態を起こす「リウマチ熱」や、急激な腎機能低下を起こす「急性糸球体腎炎」などの危険な合併症を起こすことがあるため、しっかり最後まで治療する必要があります。

- 感染経路

- 飛沫感染(ひまつかんせん)

扁桃炎の主な原因です。感染者の咳・くしゃみなどに含まれる病原体を吸って感染します。 - 接触感染

病原体の付いたドアノブ・手すりなどを触った手で、自分の口や鼻を触って感染することがあります。 - 経口感染

大皿で一緒に食べるなど、病原体が付いた食品を食べて感染することがあります。

免疫力の低下を招く要因

免疫力の低下を招く要因には、次のようなものがあります。

- ストレス

- 過労

- 睡眠不足

- 外気温の寒暖差

- アレルギー

- 風邪

- 喉の乾燥

- 喫煙

- 外傷

扁桃炎の検査・診断法

扁桃炎では、一般的に臨床症状や扁桃の状態を問診・視診などから確認して、診断します。

また、必要に応じて、ウイルス・細菌の迅速検査、血液検査、尿検査、細菌培養検査などを行うことがあります。

- 問診・視診・触診

自覚症状のほか、扁桃炎の反復や扁桃の炎症が他の部位へ広がっていないかなど詳しくお伺いします。また、扁桃の状態(赤み・腫れ・膿など)の視診、首のリンパ節の触診を行います。

食事が取れないほどの喉の痛みがある場合には、電子ファイバースコープ(内視鏡)で喉の奥を観察することがあります。

(図)飛沫感染と接触感染 - 溶連菌迅速検査

患者さんの年齢や症状などから、溶連菌感染が疑われる場合に行う検査です。

綿棒で喉をこするだけで調べることができ、5分程度で結果が分かります。

インフルエンザ検査など、他の検査との同時実施が可能です。 - 血液検査

白血球の増加や炎症の程度を見るCRP値などを確認します。

※検査結果は後日となります。 - 細菌培養検査

綿棒で扁桃をぬぐった液を培養して細菌の種類を調べます。症状が長引いているときに菌の種類を特定して、効果のある抗生物質を調べる目的で行う場合があります。 - 細菌培養検査

脱水状態を調べるときや、溶連菌が原因の場合には発症から約3週間後に、腎炎などを合併していないかを確認するために行うことがあります。

扁桃炎の治療

急性扁桃炎の治療の基本は「薬物療法」と「十分な休養」です。重症化すると、入院治療が必要となることがありますので、風邪薬を飲んでも症状が良くなっていかない場合には、耳鼻咽喉科の受診をおすすめします。

薬物療法

急性扁桃炎の原因がウイルスであれば薬で症状を和らげる「対症療法」、細菌であれば「抗菌剤+対症療法」で治療を行います。また、治療の選択肢の一つとして、当院では「漢方治療」を行っております。

ウイルス性の場合

基本的には内服薬を処方しますが、高熱時・喉の痛みが強いときなど薬の服用が難しい場合には坐薬を処方することもあります。

- 喉の消毒(うがい薬)

- 解熱剤

- 消炎鎮痛剤(非ステロイド)

細菌性の場合

基本的に内服薬の処方となりますが、重症時や食事が取れないときなどは点滴で対応します。

- 抗菌剤(抗生物質ペニシリン系)

※原因が細菌の場合のみ使用。

<抗菌剤(抗生物質)の服用ポイント>

抗生物質を服用すると、1日~2日で熱は下がり、つらい症状も約3~4日で緩和してきて体調の回復を自覚される方が多いです。しかし、その段階では、身体の中の細菌は死滅しておらず、体内に残っています。「治った」と自己判断して、服用を中止することは大変危険です。

特に溶連菌の場合は、途中で抗生物質の服用を中止してしまうと、扁桃炎が治ってから2~3週間後に「リウマチ熱」「急性糸球体腎炎」などの厄介な合併症が引き起こされる可能性があります。処方された抗生物質は、最後までしっかり飲み切ってください。 - 喉の消毒(うがい薬)

- 解熱剤

- 消炎鎮痛剤

漢方治療

扁桃炎では、以下のような漢方薬を処方しています。

- 桔梗湯(ききょうとう)

喉の炎症に効果的です。 - 荊芥連翹湯(けいがいれんぎょうとう)

抗生物質を使っても炎症が治まらないときなど、免疫機能を助ける効果が期待できます。 - 荊芥連翹湯(けいがいれんぎょうとう)

慢性鼻炎からの併発のときに処方します。

処方する漢方薬は厚生労働省から認可されている医療用漢方製剤なので、健康保険が適用されます。ご興味がございましたら、お気軽にご相談ください。

外科的治療

扁桃の炎症がひどく膿瘍に進行していたり、年に何回も扁桃炎を繰り返したりするには、外科的治療を行います。

※外科的治療が必要な場合には、対応病院をご紹介します。

- 穿刺・切開による排膿処置

扁桃周囲の炎症が強く、扁桃に白っぽい膿が溜まっている場合には、扁桃を切開したり針で刺したりして、膿を出す処置を行います。 - 口蓋扁桃摘出術

扁桃炎を年に3~4回以上繰り返す場合、薬物療法だけでは改善が難しいだけでなく、日常生活への影響も多くなるため、扁桃を取り除く手術を検討します。通常は全身麻酔の手術となり、施設によりますが5~7日程度の入院が必要です。

ただし、乳幼児では免疫機能を扁桃に頼っている部分があるため、手術については医師との相談が必要です。一方、身体全体の免疫機能が完成する小学校高学年以降では、扁桃の役割はほとんどなくなるため、切除しても大きな問題はありません。

よくあるご質問

扁桃炎は他人にうつりますか?

扁桃炎は、感染者の咳・くしゃみの飛沫(=しぶき)、飛沫の付いたおもちゃを触る、一緒のお皿・お箸・コップを使って食事をするなどによって、他の人にうつります。

特に溶連菌の感染力は強く、接触の多い兄弟・姉妹・親子間での感染率は約20%~50%と高いです。家族内で感染者が出た場合、感染力が特に強い急性期(抗菌薬の服用から約24時間後)までは、「マスクをする」「一緒に遊ぶのを控える」「おもちゃ・タオル・食器の共用などを避ける」といった感染予防に努めましょう。

扁桃炎を予防する方法はありますか?

扁桃炎予防のポイントは次の通りです。

扁桃炎は、風邪や疲労・ストレスをきっかけに、免疫力が低下すると発症しやすい感染症です。また、喉の乾燥による粘膜バリア機能の低下も病原体の増殖リスクとなります。

つまり、免疫力が正常に機能していれば、病原体が侵入してきても発症しません。

他の感染症と同じく、免疫力の低下や喉の乾燥への対策が有効となります。

免疫力の低下予防

- こまめにうがい・手洗いをする

予防対策の基本です。風邪を引かないように注意しましょう。 - 規則正しい生活を送る

過労・睡眠不足を避けて、栄養バランスの取れた食事やストレスの発散で免疫力をしっかりつけておきましょう。 - 人混みを避ける

特に体育館・コンサート会場など閉じられた環境では、感染リスクも高くなります。 - 定期的に部屋の換気をする

定期的に窓を開けて、室内の空気を入れ替えましょう。風邪を引いているご家族がいる場合には、特に意識して行うと良いでしょう。 - マスクをする

菌・ウイルスの侵入を抑え、喉の乾燥予防にもなります。

喉の乾燥予防

- 部屋の湿度を40~70%に保つ

部屋が乾燥しているときは、加湿器などを使用して、喉の乾燥を防ぎましょう。 - 禁煙

喫煙による喉への慢性的な刺激は、粘膜のバリア機能を弱める要因となります。 - こまめに水分を摂る

定期的に水分摂取をすると、喉の粘膜にある線毛(異物を体外に排出する役割)の潤いが保たれるので、侵入してきた病原体の排出がスムーズに行えます。

(図)扁桃炎の感染予防対策

溶連菌による扁桃炎を発症しましたが、保育園・幼稚園・学校は出席停止となりますか?

溶連菌感染症は、学校保健安全法の出席停止となる疾患として、明確には定められていません。しかし、溶連菌感染は抗生物質の服用開始から24時間後までは、強い感染力があり、他の人にうつす可能性があります。

(参考)感染症回復後の再登園|神戸市

https://www.city.kobe.lg.jp/a65174/kosodate/yochien/hoikujo/nursery/saitoen-yoshiki.html

なお、全身状態が良ければ、服用から2日後には登校可能です。ただし、医師から処方された抗生物質は、症状が改善してきても慢性化および合併症リスクを減らすために指示に従って最後まで飲み切りましょう。

扁桃炎のときにおすすめの食べ物はありますか?

扁桃炎による喉の痛みが強いときには、「喉への刺激が少ない食品」がおすすめです。

- 喉ごしの良いもの、柔らかいもの

バナナ、お粥、プリン、アイスクリーム、茶碗蒸し、豆腐、機能性食品のゼリーなどを利用して栄養補給すると良いでしょう。 - ミキサーを使う、よく煮込む

ミキサーで野菜を細かくしてから、よく煮込んで柔らかくすると、喉ごしが良くなるので、食べやすくなります。

また、麦茶・スープなどの水分をこまめに摂って脱水症状の予防も大事です。

もし水分・食事が全く摂れないときには、当院で点滴などによる処置を行いますので、お早めにご来院ください。